–Las 06:00 de la mañana del martes 11 de septiembre de 1973 fue el momento elegido por las Fuerzas Armadas chilenas para poner en marcha una insurrección militar que pusiera fin a los 3 años del gobierno socialista del presidente Salvador Allende (1970-1973).

El evento, considerado unánimemente como el parteaguas de la historia reciente del país suramericano, trajo consigo una feroz represión para extirpar lo que Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército de Chile devenido en líder de la junta militar que se instaló tras el derrocamiento, denominara «el cáncer marxista».

A #50AñosDelGolpe, miles de mujeres se congregan a las afueras del Palacio de La Moneda en homenaje a las víctimas de la dictadura. #DemocraciaSiempre ? pic.twitter.com/7TrFztCxsW

— Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) September 11, 2023

Para ello, además de ilegalizar a todos los partidos políticos y poner en suspenso al Congreso, se desplegaron feroces métodos de tortura, desapariciones forzadas y otros crímenes inscritos en el terrorismo de Estado, que vinieron aparejados de una reingeniería de la sociedad chilena desde sus cimientos, en interés de que todo el orden social construido tras el ascenso de Allende al poder quedara, si no anulado, disminuido a su mínima expresión.

El infame experimento se extendió durante casi 17 años y disponía de condiciones previas que posibilitaron su duración y eficacia, algunas tramadas y puestas en obra desde al menos una década atrás en diversas oficinas del Gobierno de EE.UU.

Mi corazón acompaña con profundo respeto y admiración a las valientes mujeres que han encabezado la lucha por la justicia tras #50AnosdelGolpedeEstado en #Chile

Hoy frente al Palacio de la Moneda refrendan su grito de #NuncaMás. Son miles y seremos más ??pic.twitter.com/wiHDoYICDI

— Erika Guevara Rosas (@ErikaGuevaraR) September 11, 2023

Las cifras del horror

El régimen encabezado por Augusto Pinochet en Chile (1973-1990) es mundialmente conocido por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas especialmente contra militantes de izquierda y, en general, contra todas aquellas personas que resultaran sospechosas de no comulgar con las ideas de la dictadura.

Según el informe final de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura publicado en el 2004 bajo los auspicios de la administración de Ricardo Lagos (2000-2006), se reconoció que más de 27.000 personas padecieron prisión política y tortura sobre un universo de 33.221 detenciones certificadas. La diferencia, acota el documento, se corresponde con casos de violaciones a los derechos humanos sin móvil político aparente.

De acuerdo con cifras oficiales, 2.125 personas fueron asesinadas por la fuerza pública en el marco de la represión, más de 1.100 continúan desaparecidas y aproximadamente 200.000 se vieron forzadas exiliarse para salvaguardar su vida. No se ha podido determinar con exactitud cuántas fueron retenidas en centros clandestinos.

Asimismo, entre 1974 y 1988, se prohibió explícitamente el regreso de los exiliados, a quienes se les suspendió ejecutivamente el pasaporte por constituir «un peligro para el Estado». A los de más alto perfil también se les privó de la nacionalidad.

Adicionalmente, en sus 17 años de existencia, la dictadura operó 1.168 centros de detención para prisioneros políticos a lo largo de toda la geografía chilena, que incluyeron instalaciones castrenses y policiales, oficinas del Gobierno, centros de salud, recintos deportivos y numerosos enclaves clandestinos, muchos de los cuales funcionaban en áreas urbanas.

De estos, son particularmente conocidos el Estado Nacional de Chile, que albergó unos 40.000 prisioneros durante los 2 primeros meses del régimen militar, Villa Grimaldi, Venda Sexy o la Colonia Dignidad, en los que se perpetraron numerosas violaciones a los derechos humanos y se instaló la desaparición forzada como práctica, bien fuera a través de fosas comunes, o por medio de lanzamientos de cadáveres a las aguas del océano Pacífico, en los llamados ‘vuelos de la muerte’.

Además, el largo brazo del pinochetismo, en cooperación con los aparatos de inteligencia de otros regímenes militares de Suramérica en el contexto del Plan Cóndor, alcanzó incluso a altos personeros del gobierno allendista, como el excomandante del Ejército Carlos Prats y el ministro de Defensa Orlando Letelier, ultimados en sendos atentados en Buenos Aires y Washington, donde se habían refugiado para escapar de la persecución de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fundada a inicios de 1974.

El asesinato de Letelier, ordenado directamente por Pinochet, fue particularmente relevante porque se había convertido en una voz prominente —acaso la que más— del exilio chileno y constituyó el primer atentado terrorista en suelo estadounidense perpetrado por otro Estado.

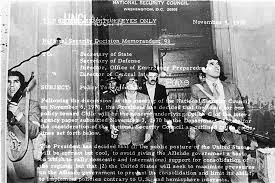

Entretanto, EE.UU., cuyo papel en el cambio de régimen en Chile está fehacientemente comprobado, ofreció respaldo al dictador e instó a las dictaduras militares del Cono Sur a cooperar entre sí para enfrentar lo que el exsecretario de Estado, Henry Kissinger, denominaba «el problema terrorista» —los militantes y organizaciones de izquierda—, como consta en un memorándum desclasificado del Departamento de Estado, fechado en junio de 1976.

Sin embargo, este cruento aparato de represión solo pudo instalarse a condición de contar de antemano con las capacidades para generar una estructura muy bien engranada y altamente eficaz en un lapso breve, pues en apenas horas de haber asaltado el poder, los militares y carabineros —policías— chilenos comenzaron a violentar masivamente los derechos humanos, en un lugar donde tales prácticas no eran habituales y no eran vistas con buenos ojos desde el Gobierno.

Es aquí donde aparecen los programas de «apoyo militar» desplegados por la Casa Blanca en el continente para luchar contra la amenaza del comunismo. Chile no fue la excepción y Allende parecía estar al corriente de estos movimientos meses antes de su derrocamiento, pues a fines de 1972 contrastó el cierre de créditos internacionales para Santiago promovido a través de presiones y lobbies por parte de la administración Nixon, con el incremento de los fondos destinados a formar militares chilenos en suelo estadounidense.

Aunque el líder socialista no precisó las características de esa formación, reportes desclasificados del Gobierno de EE.UU. refieren que entre 1970 y 1974, 1.049 militares chilenos recibieron entrenamiento en la Escuela de las Américas, como se aviene en recordar la ONG School of the Americas Watch.

Sobre esto, en su conocido libro ‘La doctrina del shock’, la investigadora canadiense Naomi Klein advierte la sistematicidad en la represión aplicada por las dictaduras cívico-militares suramericanas en las décadas de 1970 y 1980, pues en todos los casos se apeló a la privación y distorsión sensorial, las palizas, los electroshocks, el aislamiento, el abuso sexual y otras prácticas deleznables contra la población marcada como objetivo, cuyos efectos fueron prolijamente descritos en estudios financiados por la CIA unos 20 años antes.

Los testimonios de los supervivientes y de algunos perpetradores han permitido establecer claramente que el terrorismo de Estado ejercido por el régimen de Pinochet seguía sin variaciones lo recogido en manuales de tortura redactados en los búnkeres de la CIA que menciona Klein en su obra, por lo que es imposible que tales crímenes, calificados por la Justicia chilena como de «lesa humanidad», hayan sido producto de acciones individuales, como tercamente insistió —insiste— en decir el pinochetismo.

De otra parte, aunque las denuncias de los familiares de los detenidos-desaparecidos comenzaron a ganar peso en la esfera internacional desde 1974 y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU condenó a Pinochet por violaciones masivas a los derechos humanos en 1977, en términos prácticos esto no afectó su permanencia al frente del Estado chileno.

Antes bien, a inicios de la década de 1980, el general se había hecho con dos poderosos aliados: la ‘premier’ británica Margaret Thatcher (1979-1990) y el presidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989).

En Londres y Washington tuvo escasa importancia que Pinochet llevara cerca de una década sentado en La Moneda sin que una elección lo legitimara, que pesaran sobre su administración graves acusaciones por persecución política, detenciones arbitrarias, torturas o desapariciones forzadas. Por lo contrario: se le consideró un aliado de primer orden en la lucha anticomunista en el marco de la Guerra Fría.

Como advierte el filósofo francés Michel Foucault, ningún régimen de poder se mantiene solo sobre la base del terror y la coerción, ni siquiera una dictadura sangrienta como la que encabezó Augusto Pinochet.

A este respecto, huelga decir que el anticomunismo no era una fuerza marginal en Chile antes del ascenso de Allende al poder y que contaba con numerosos recursos para expandir su mensaje, en mucho fundamentado en la desinformación, la descontextualización y la exageración.

Archivos desclasificados por distintas agencias del Gobierno de EE.UU. demuestran que entre 1970 y 1972, el grupo de medios El Mercurio, propiedad del empresario Agustín Edwards Eastman, recibió unos 2 millones de dólares de la CIA para desplegar propaganda contraria al Gobierno socialista.

Una vez instalada la junta militar, El Mercurio optó inicialmente por presentar una imagen favorable del gobierno de facto, que a la postre se tradujo en complicidad explícita para ocultar las torturas, asesinatos y desapariciones que habían empezado a sucederse desde el mismo 11 de septiembre de 1973.

Un punto de inflexión lo constituyó el llamado caso de ‘los 119’, una operación de falsa bandera diseñada por la DINA y respaldada por el grupo mediático de Edwards para ofrecer una versión oficial del destino de los detenidos-desaparecidos, en la que se presentó a 119 personas, en su mayoría dirigentes de la izquierda, como víctimas de un ajusticiamiento perpetrado por sus compañeros de lucha.

La información falsa, que se atribuyó a agencias brasileñas y argentinas inexistentes, se difundió ante la opinión pública a través de escabrosos titulares como «Ejecutados por sus propios camaradas: identificados 60 miristas asesinados» o «Exterminados como ratones», que inicialmente no se referían en todos los casos a esas 119 personas, cuyo paradero se ignoraba y sus familiares sospechaban que habían sido asesinadas por el aparato represor de la dictadura.

Este papel central de los medios afines al régimen en la construcción del relato oficial sobre los detenidos desaparecidos fue reconocido poco después de la salida del poder de Pinochet, bajo los auspicios de su sucesor, el socialcristiano Patricio Aylwin (1990-1994), quien en su día justificó el derrocamiento de Salvador Allende, según consta en declaraciones que ofreciera a un reportero de Televisión Española (RTVE) tras el golpe.

En el informe producido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1991, se señala como práctica cuestionable «la publicación de información no comprobada de supuestas fugas o enfrentamientos que permitió justificar ante la opinión pública la muerte de numerosas personas, afectando al mismo tiempo su buen nombre y dignidad» y se recalca que «la desinformación de la opinión pública en estas materias contribuyó sin duda a la mantención de las violaciones a los derechos humanos en el país».

Impunidad garantizada

Durante década y media, dentro y fuera de Chile se intentó en vano conseguir que a Pinochet se le juzgara directamente por genocidio, torturas y crímenes contra la humanidad.

En tribunales internacionales, las causas no lograron avanzar como se habría esperado, pese a las presiones de varios países europeos, el Comité de la ONU contra la Tortura y la aparente neutralidad del Reino Unido, entonces conducido por el laborista Tony Blair (1997-2007).

Tras haber sido apresado en Londres en 1998, el exdictador fue presentado en tribunales locales para hacer frente a la solicitud de extradición a España que promoviera el juez Baltasar Garzón por torturas y desapariciones.

Sin embargo, a pesar de la venia inicial de las autoridades británicas, la Santa Sede clamó por su liberación en razón de la estabilidad política en el país suramericano y el Senado chileno aprobó por un estrecho margen el respeto a su inmunidad diplomática, pues la Constitución política que sancionara en 1980 le aseguró un escaño de por vida en la Cámara Alta.

Una situación semejante se replicó en su propio país, al que regresó en el 2000 por «razones humanitarias» justificadas a partir de deterioros visibles en su salud.

Pinochet renunció a su cargo como senador vitalicio y su causa fue sobreseída por problemas mentales el 4 de julio de 2002, aunque la Corte Suprema revocó el fallo y fue llevado nuevamente a juicio en el 2005 por diversos crímenes contra la humanidad y manejos dolosos de la cosa pública.

El anciano general falleció el 10 de diciembre de 2006 por un paro cardíaco a los 91 años, sin haber tenido que enfrentar integralmente ningún juicio ni haber pisado la prisión por los múltiples delitos en los que está claramente establecida su responsabilidad.

Sin punto final

Si bien en el 2010 iniciaron las primeras indagaciones sobre denuncias de ejecuciones y desapariciones forzadas durante los 17 años de dictadura pinochetista y desde entonces se ha condenado a algunos perpetradores, en su mayoría militares de baja graduación, los líderes de las cadenas de mando han logrado zafarse de la justicia o han recibido penas leves, excepción hecha de algunos altos cargos de la DINA.

Apenas en el 2022, el Ejército chileno publicó un informe en el que admitió la implicación de funcionarios castrenses en crímenes de lesa humanidad durante la era Pinochet, que incluyen torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y encarcelamientos injustificados.

Entre otros casos, se reconoció la participación de las Fuerzas Armadas en la Caravana de la Muerte, como se designó a la comitiva castrense encabezada por el general Sergio Arellano Stark que recorrió el país de norte a sur tras el golpe de Estado y a su paso asesinó a cientos de personas.

También se aceptó la responsabilidad directa del estamento militar en los atentados que acabaron con la vida de los generales René Schneider y Carlos Prats, y del exministro del Defensa Orlando Letelier, aunque los tres eventos sucedieron fuera de las fronteras chilenas.

Entretanto, la sombra de Pinochet sigue presente dentro de Chile y su herencia está lejos de desaparecer o de ser sinónimo de condena y rechazo unánime. Un reciente sondeo reveló que aproximadamente uno de cada tres chilenos considera que el golpe militar estuvo justificado y el 47% valoró el régimen como «en parte bueno y en parte malo».

Así las cosas, los avances registrados durante la última década y media para enjuiciar a los culpables, reparar a las víctimas y desenterrar las circunstancias que rodearon cada crimen, no parecen bastar para recuperar una memoria histórica que ha empezado a diluirse. El tiempo se agota y queda un largo trecho por recorrer. (Informe RT).